冷凍牛肉年度セーフガードまで残り5万t弱、2月は2.5万t前後、3月は厳密な調整を

財務省の官報により2018年度(4月~1月累計)のフローズン牛肉の輸入量が確定し、年度SGの発動基準まで残り数量(2~3月)は4万9,887tとなった。1カ月平均では2.5万t弱となり、2018年度平均の3万tに比べれば極めて厳しい水準といえる。仮に関税の緊急措置(以下、SG)が発動されると、旧協定国の米国の関税が50%に引き上げられることになり、食肉関連業界に大きな影響を及ぼすことになる。

注目される2月の輸入量だが、財務省がTPP11とEPA締結国からの旬別の輸入量を公表しており、2月上旬は6,666t、中旬は9,773tとなった。下旬を仮に9,000tとすると、新協定適用国の輸入量は2万5,500t前後となる。これに米国の輸入量を1月並みとして、1万7,500tを足すと全体の輸入量は4.3万t前後、このうちチルドを1.8万tとすれば、フローズンは2.5万t前後と推計される。その結果、3月のフローズンの輸入量を2万4,500t以下に抑えることが必須となる。

日本国内で需要の旺盛な豪州産トリミングは月間1.1万tの需要があるといわれ一定程度の通関は必要になる。そうすると、そのほかのバラ系、特に物量の多い米国のバラ系での調整が必要になる。4月には新協定国でさらに関税が削減されることで、3月中にあえて通関を切る必要はないとの見方がある一方、不透明な国際情勢の中で為替の変動とそれに合わせた通関も懸念されるなど不安定要因も抱えている。SGの発動は安定的な輸入牛肉の供給を妨げ、食肉業界に悪影響を与えることは確かだ。

3月は、こうした状況を踏まえて不要不急な分の通関を4月に繰り延べる対応を、厳密に行わなければならない。

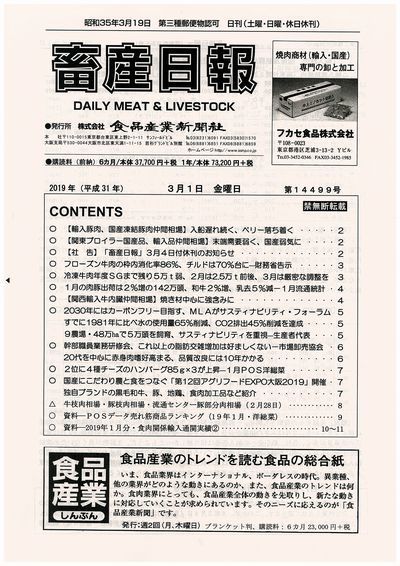

〈畜産日報 2019年3月1日付〉