140年の軌跡と未来への挑戦~バイオ中核企業として世界へはばたく~/ナガセヴィータ株式会社【PR】

提供:ナガセヴィータ株式会社

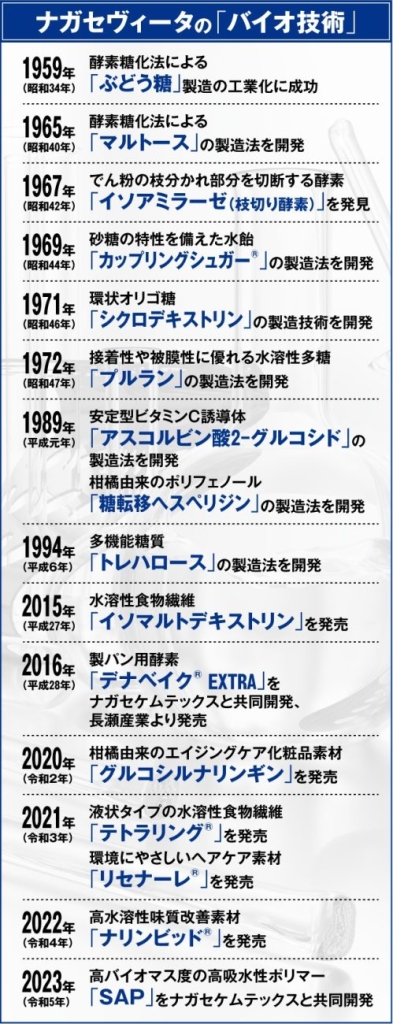

1883年、水あめ製造から始まった林原は酵素糖化法によるぶどう糖製造の工業化を経て微生物がつくり出す酵素を活用した糖質の開発へと事業を発展させた。いまや機能性糖質や糖質関連素材を生み出す世界的なバイオメーカーへと成長した。研究開発から製造販売までを自社で一貫して行う「製販一体」体制が強みだ。2024年4月には「ナガセヴィータ」へ社名を変更し、新たなスタートを切った。2025年11月、基幹商品トレハ®が発売30周年を迎えた。

約40年にわたって同社のモノづくりを支えてきた万代隆彦社長とナガセバイオイノベーションセンターイノベーション推進室の西本友之博士に話を聞いた。

◆自然の恵みを生かす「モノづくり」

――貴社の研究開発の歴史を教えてください

万代 林原商店時代の1935年に酸麦二段糖化による水飴の製造法を開発しました。空襲による工場消失の苦難を乗り越えて、1950年には日産6000缶を製造する日本一の水飴工場へと成長しました。その後、1959年に酵素糖化法によるぶどう糖製造の工業化に世界で初めて成功したことが、当社のモノづくりの入り口です。

この酵素糖化法の技術は、大阪産業技術研究所(当時は大阪市立工業研究所)辻阪好夫元所長からから受け継いだもので、当社が工業化しました。それ以降、微生物が産生するさまざまな酵素を自社で見つけ出し活用することで、機能性を備えた付加価値のある糖質を生み出してきました。

――おふたりの経歴と今年30周年を迎えるトレハ®との関わりについて教えてください

万代 私は1984年に入社してから10年ほど研究・開発に携わり、その後は生産部門に異動しました。入社後に初めてつくったのはマルトオリゴ糖を含む水飴テトラップ®です。安定型ビタミンC誘導体のAA2G®の開発にも関わりました。腸内環境を整える機能性素材の開発においては、 研究員である自分たちが実際に試飲し、血糖値がどのように上昇するのかを測定し、ビフィズス菌がどのくらい増加するのかなどを調べました。

トレハ®については、楽しかった思い出があります。当時、岡山市内の天瀬という場所にあった研究所で、当社の研究員がトレハロースをでん粉から高収率で製造できる酵素を発見し、いずれ主力事業になる可能性が見込まれたため全社一丸となって対応することになりました。毎週欠かさずデータを取り、報告会を開きました。精神的にも肉体的にも大変な期間でしたが、それを超える充実感がありました。

かつて取り組んでいた研究や開発が、トレハ®につながる重要な経験になったと感じます。私は2009年に稼働したトレハ®を製造する専用の工場である岡山機能糖質工場の立ち上げにも関わりました。

西本 トレハロースは当社の研究開発事業における一つの分岐点だったと思います。それ以前は既に世の中に知られている酵素を使って研究していました。当時は業界全体ででん粉に関係する新しい酵素は出尽くしたような空気が漂っていました。当社もでん粉を分解して作る甘味料を得意としてきましたが、次の収益の基盤となる革新的な商品の開発が課題となっていました。

新しい糖質を開発するための社内プロジェクトが立ち上がり、土壌中に存在する微生物が持つ酵素をでん粉に作用させて新たな糖質を見つけることになりました。プロジェクト開始後まもなく岡山市内の土壌から採取された菌がでん粉から効率的にトレハロースを生成する新規酵素を産生することを発見しました。

それからは、世の中に知られていない酵素がまだまだあるのではないかと社内が活気づき、積極的に新規酵素のスクリーニングを行うようになり、トレハロースを生成する酵素以外にも新規酵素を複数見つけることができました。それらの一連の取り組みが、当社(当時林原)の技術力を示す証になりました。

しかし、新規酵素を見つけたからといって、すぐに製品ができるわけではありません。私達は量産化に向けた生産の効率化やコスト低減などを行い、製品を磨き上げることにも取り組んできました。例えばトレハ®の立ち上げ時は、酵素の耐熱性が低いという弱点があり、発売と同時「次の耐熱性のある酵素を探すように」との課題が与えられました。トレハロースを生成する酵素自体はそれほど珍しくはないものの、耐熱性を備えているとなると難しく、3年ほどかけてなんとか見つけ出しました。

◆「製販一体」体制で成長を加速

―― 新たな酵素を発見して終わりではなく、そこからが製品化の始まりということですね

西本 新製品開発への取り組みを進める場合、シーズ型とニーズ型の企業に分かれることが多いと思います。当社はシーズ型の要素がやや強いかもしれません。新しいものを見つけて、それを何のために、どのように使うのかを検討する。一般的には課題解決という目的が先にあり、それを解決するために素材を開発しますが、当社の場合は並行で、どちらの要素もあります。

万代 その視点で言えば、トレハ®はニーズ型に近かったところもあります。当時「夢の糖質」と呼ばれており、その不思議な特性からさまざまなニーズがあるだろうと考えられていました。しかし従来の製法では1kgあたりの単価が3〜5万円と高価になってしまい、どの会社も積極的に手が出せない状況でした。

当社の粘り強い研究によってでん粉からトレハロースを安価に作ることができるとわかり、世の中のニーズにも合致したので、量産化へ舵を切りました。製造と並行して、特許まわりの基盤も整えました。1992年に酵素を発見してから量産化まで約3年という異例の速さでした。

――現在では食品以外の幅広い分野へ利用が広がっています

西本 医薬品や化粧品、飼料・農業、工業用素材のほか、文化財の保存にもトレハロースが利用されています。アカデミアで行われていた水浸出土木製遺物の保存処理方法の研究へのサポートは2012年に始まりました。それまで検討されていたラクチトールという素材に比べてトレハロースは耐酸性や耐熱性に優れており、結晶の吸湿性の低さから日本のような高温多湿の地域でも保管しやすくなるなどの利点が確認されました。収益には直接結びつかないものの、当社がこれまで培ってきた技術や製品を生かして文化財の保存に貢献できるのは感慨深いです。

―― 研究の基点は、社会的な課題とオリジナリティーのどちらですか

万代 どちらも大切でしょう。今の社会情勢やトレンドを踏まえると、健康的なものや環境にやさしいものが重要視されており、その時流には当社が保有している微生物や酵素技術を生かしたさまざまな提案が可能です。

岡山県内の事業所では発酵微生物や糖質を研究していますが、NAGASEグループ内で酵素事業を展開していたナガセケムテックスの福知山事業所(京都府)を2023年に継承してからはバイオ事業をいっそう強化することができました。

福知山事業所ではプロテアーゼのようなタンパク質分解酵素をはじめとするさまざまな酵素を開発・製造しており、食品用の酵素や工業用の酵素など出口やバリエーションが広がってきました。今後は生産技術の観点でも相互補完できる部分を考えながらシナジー

を発揮していきたいです。

西本 当社の武器は、他社にはない独自の酵素です。これをいかに組み合わせて、世の中のニーズに応えられる製品をいち早く開発できるかが問われます。同じ素材であっても、少しアレンジすることで、化粧品や飼料、工業用途まで展開領域を広げることができます。

―― 積み上げてきたデータや財産の応用が可能ということですね

西本 それを強みにしています。酵素だけではうまくいかない場合もありますし、効率化を図るために、グループ内のケミカル専門企業と協業することもあります。今後はバイオとケミカルの融合で、つくれるものや価値を広げていきたいと考えています。

万代 研究施設や酵素の製造工場を保有し、さらに最終製品化までできる自社工場があるのは当社の特長です。品質の担保と製品化までのスピード、販売後のアフターフォローの面でも優位性があります。

いくら良い酵素を持っていても、社外にモノづくりを委託していては時間がかかります。酵素メーカーは国内外にたくさんありますが、自前で酵素から開発し、最終製品までものづくりを手がける日系メーカーは少ないので、この強みを磨いていきたいです。

西本 強みを酵素に絞ると、でん粉枝切り酵素である「イソアミラーゼ」が挙げられます。イソアミラーゼは、当社のほぼ全ての製品製造に使われています。

独自開発したイソアミラーゼを使うことで、麦芽糖(マルトース)やトレハロースの生成率が大幅に向上します。でん粉枝切り酵素として広く使用されているプルラナーゼとはでん粉に対する作用性が異なります。その結果、生成率がより向上します。先輩方がイソアミラーゼ生産菌を見つけて、自前で作れるようにしてくれました。

――イソアミラーゼがあるから、ナガセヴィータらしい製品が生まれたということでしょうか

西本 その通りです。製品をつくるために複数の酵素を同時もしくは逐次的に組み合わせ、生成率をアップしています。その根本となる酵素がイソアミラーゼです。過去から蓄積されている酵素も、新たに発見された酵素もあるので、それらを組み合わせれば製品化のネタはつきません。

酵素が興味深いのは、実際に使う場面や状況、作用させる量などによって異なる挙動を示すところです。ネットに出ていない情報や教科書に書かれていないことを現場で経験し、それを後世へ伝承していく。当社の中では当たり前になっていることですが、そうした企業風土を含めて当社の技術力といえるかもしれません。

万代 最終的には、酵素を使って工場を稼働するところまで進めて深みが出てきます。ラボでは気づかなかったことも、スケールが大きくなって分かることがあります。実際に使用されたお客様からのフィードバックをふまえて、製品の性質を変える場合もあります。現場でモノづくりをしているからこそ酵素に深みが出てくるのです。これは酵素材を買っているだけでは分からないことです。

――140年以上、そうした技術が継承されてきているのですね

西本 実験の報告書が過去から連綿と受け継がれており、データベース化されているのは珍しいと最近知りました。他社の話では、手書きされていた昔の報告書は廃棄してしまったことも多いようです。しかし、当社には40年以上前から膨大な数の報告書が残っていま

す。これを検索しやすくするのが課題かもしれません。

――西本さんは日本応用糖質科学会の2025年度学会賞を受賞されました

西本 学術から産業、学会への幅広い貢献を評価していただき、受賞に至りました。1993年に日本応用糖質科学会へ改称してから32年経ちますが、この間の受賞者は52人で、そのうち産業界からの受賞者としては4人目でした。産業界出身となるとキャリアの築き方が多様になるため、自ずと受賞要件を満たすことが難しくなります。私は運が良かったです。

研究の基本は現場にあります。実験に尽きると思います。役職が上がると現場から離れてマネージメントをする立場になりますが、そのような状況であっても私はできるだけ現場も大切にする方針でいました。

万代 西本さんに続いて、若いメンバーも数年後にさまざまな賞をいただけるよう活躍を期待しています。

日本応用糖質科学会2025年度学会賞を受賞した西本博士(右)と平尾和子学会長

◆バイオ×ケミカルで領域拡大へ

――今後の展望は

万代 独自の酵素を使って、独自の製品をつくっていきます。ファイバリクサ®は2015年に発売してから今年で10年経ちました。これは、でん粉に酵素を作用させて作った水溶性食物繊維です。年々引き合いが増えており、これからさらに伸ばしていきたいと思います。テトラリング®という液状タイプの水溶性食物繊維も発売から5年ほど経ちました。当社しか作っていない製品です。

お客様と並走し、酵素の開発から使い方までを一緒に考える取り組みを強化したいと考えています。独自素材の効果的な活用法をパートナー企業様に提案し、商品づくりに貢献していきたいです。

これから上市しようと考えている製品もあります。そうした未来を担う製品を着実に積み上げていき、今後5年、10 年スパンで収益性を高めていきます。今、既に販売している製品も改良を重ねて収益性を上げていきます。これらのことに並行して取り組んでいきます。

当社らしいユニークネスにこだわり、新しいものや新しい技術、古いけれど気づかなかった技術が、表に出ていくことにも期待しています。研究開発においては頭を硬直させず、トライ&エラーにスピード感をもって取り組んでいくことが大切です。

――バイオとケミカルの融合については

西本 生分解性のでん粉を主原料とした高吸水性ポリマーが完成しつつあり、大きな可能性を感じます。でん粉自体は天然の素材で昔から使われているものですが、見方を変えれば、非常に安価なポリマー素材です。近年、生分解性プラの開発が進んでいますが、でん粉分解物を炭素源とし、発酵生産して得たモノマーをケミカルで重合してポリマー化するというエネルギー的に非効率な作業を行っている事例があります。もし、でん粉をポリマーのまま生かして使うことができれば、環境にも地球にも優しく、合理的です。性能に限界はあるかもしれませんが、でん粉の物性を制御するバイオ技術とケミカルをうまく利用することで事業にも広がりが出そうです。

先代の方々のように、最初に何かを始めることは、難しさはありますが、オリジナリティーを大切にしていく。他社がやらないような、新しいモノづくりに挑戦し続ける姿勢を引き継ぎつつ、時代に合わせて変わるべきところは変えていく必要があります。研究というと崇高な作業に聞こえがちですが、研究所で働いているというだけで、私自身はいち技術者だと思っています。技術者として可能性がある限り挑戦し続けたいです。

写真右から:万代隆彦(まんだい・たかひこ) 1961年生まれ。岡山県出身。1984年林原入社、技術部に配属。1988年生物化学研究所 天瀬研究所配属。2019年取締役生産統括部長。2023年常務取締役 生産部門長 兼 生化学品事業部門長。2024年常務取締役 生化学品事業部門長。2025年4月代表取締役社長に就任。

西本友之(にしもと・ともゆき) 1961年生まれ。大阪府出身。1987年林原入社、技術部に配属。1998年博士(農学)学位取得。2010〜11年広島大学客員准教授兼任。2009〜19年糖質研究/基盤研究関連部署の研究管理業務部長。2021年4月長瀬産業 ナガセバイオイノベーションセンターへ出向。

ナガセヴィータ株式会社 https://group.nagase.com/viita/