日本ハムファイターズの船出、 1973年11月19日食品メーカー4社目がプロ野球界に参入【食品産業あの日あの時】

「美味なるものには音がある。」

食品産業の歴史に残る名コピーだ。日本ハム株式会社は2025年7月、発売40周年を迎えた同社の看板ブランド「シャウエッセン」の記念CMを公開した。エスコンフィールドHOKKAIDO で札幌交響楽団を指揮するのは、NPB北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督。第二次世界大戦中に徳島県で生まれた食肉加工会社が、現在では北の大地に根差したプロ野球チームを運営している。その原点には、同社創業者で日本ハム球団初代オーナー大社義規氏が大切にした、人との縁があった。

香川県大川郡(現・さぬき市)で育った大社氏は、移住先の徳島県で食肉加工場を創業。1963年に商号を「日本ハム」に変更、本店を大阪に移転してからは「ウイニー」などをヒットさせ、四国・関西圏を中心に商圏を広げていた。

プロ野球チームを買収したのは1973年、ドル円が固定相場制(308円)から変動相場制に移行し、オイルショックの余波で全国のスーパーからトイレットペーパーが消えた年のことだ。当時の同社はプリマハム、伊藤ハムと並ぶ“三大ハムメーカー”の一角だったが、課題は関東での知名度向上だった。

大社氏はかねてより支援していた同郷(高松市出身)の中西太氏(元・西鉄ライオンズ)を通じ、彼の義父にあたる三原脩氏(当時ヤクルトアトムズ監督)との知遇を得る。三原氏もまた香川県人(仲多度郡、現・まんのう町出身)で、大社氏にとっては高松中学の先輩にあたる人物だった。

『オーナーたちのプロ野球史』(中川右介・朝日新聞出版)によれば二人が初めて顔を合わせたのは三原氏がアトムズの監督を辞任して2日後の1973年10月27日、巨人対南海の日本シリーズ第一戦が行われた大阪球場の貴賓室だったという。この場で大社氏から球団買収の意向を知らされた三原氏は、すぐさま日拓ホームフライヤーズ関係者に接触、11月7日には双方の合意を取り付けた。「魔術師」の異名をとった知将ならではの“三原マジック”だった。

自宅で報道陣の直撃を受けた大社氏は資本と経営が分離した近代的なチームを目指すビジョンを示し、「以前から消費者に何らかの形で利益を還元したいと考えていた。そのためにプロ野球(の球団)を持つことが夢だった。情熱を持って球団の運営にあたるつもりだ」「たとえ宣伝媒体としてのメリットがなくなっても、絶対球団を投げ出さない、金は出すが口は出さない」(1973年11月11日付「スポーツニッポン」)と語った。

同年11月19日、正式に日本ハム球団株式会社が発足。大洋漁業(現・マルハニチロ)、ロッテ、ヤクルトに次ぐ、食品産業では4社目のプロ野球オーナー企業の誕生だった。本拠地は日拓ホーム時代と同じく後楽園球場(東京)、チーム名は公募により「ファイターズ」に決まり、球団社長には三原氏が、初代監督には中西氏が就任した。球団オーナーに就任した大社氏は同日付の社内報で以下のように決意表明している。

「これからの国をささえる若者たちが健やかに育ってもらうためには大いにスポーツをやってもらわねばなりません。動物性蛋白を供給するのが、健康、体位向上への社会貢献なら、健全なプロ野球の発展に尽くすのも社会への貢献だと私は思います。今後は、この両事業を通じて、国民の健康と体位向上に、及ばずながら全力投球したいと念願する次第であります。」(同社ウェブサイトより)

ファイターズは球団創設当初こそ苦戦を強いられたものの、大社氏の姿勢は変わらなかった。新入団選手発表会見には毎年顔を出し、二軍の選手にも気さくに声をかけた。1978年には他球団に先駆け温暖な沖縄・名護で春季キャンプを実施。こうした取り組みが功を奏し1981年には初のリーグ優勝(後期)。

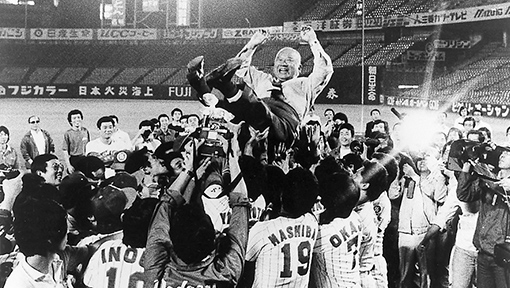

この時、背広姿のまま胴上げされた大社氏は「次はユニフォームで胴上げされたい」と、以降は常に背番号「100」のユニフォームを準備していた。2009年、大社氏はオーナーとしては異例の野球殿堂入りを果たし、この背番号「100」は現在では球団唯一の永久欠番となっている。

球界への参入を契機にビジネスを大きく飛躍させ、「シャウエッセン」の大ヒットで食肉業界トップの地位を確固たるものとした日本ハム。2023年3月に開業した「北海道ボールパークFビレッジ」は、食とスポーツで社会に貢献するという大社氏の理念が、半世紀を経て具現化したものだ。

少子高齢化や環境問題など新たな課題が山積している現在では、食品関連企業が新たにプロ野球チームを保有する意味を見出すことは難しいかもしれない。だが壮大な夢を描き、人と人との縁を大切にした起業家がいたことを、食品産業に携わる者としては記憶しておきたい。

【岸田 林(きしだ・りん)】