納豆に関する調査、食頻度は大きく変わらず、6割弱は100円未満を求める-納豆連

全国納豆協同組合連合会(納豆連)はこのほど、2年に一度実施している「納豆に関する調査」の結果を公表した。全国の各世代の男女2,000人を対象に、2025年6月12~16日にかけてインターネットで行ったもの。納豆の食頻度について最も高かったのは「2~3日に1回」で21.0%だった。次いで「毎日」が18.7%、「全く食べない」が16.9%、「1週間に1回くらい」が14.1%で続いた。前回23年の調査と大きくは変わっていない。年代が上がるにつれて、「週1回以上」が高くなる傾向がみられた。居住地別では、近畿と中四国は「全く食べない」の比率が最も高かった。

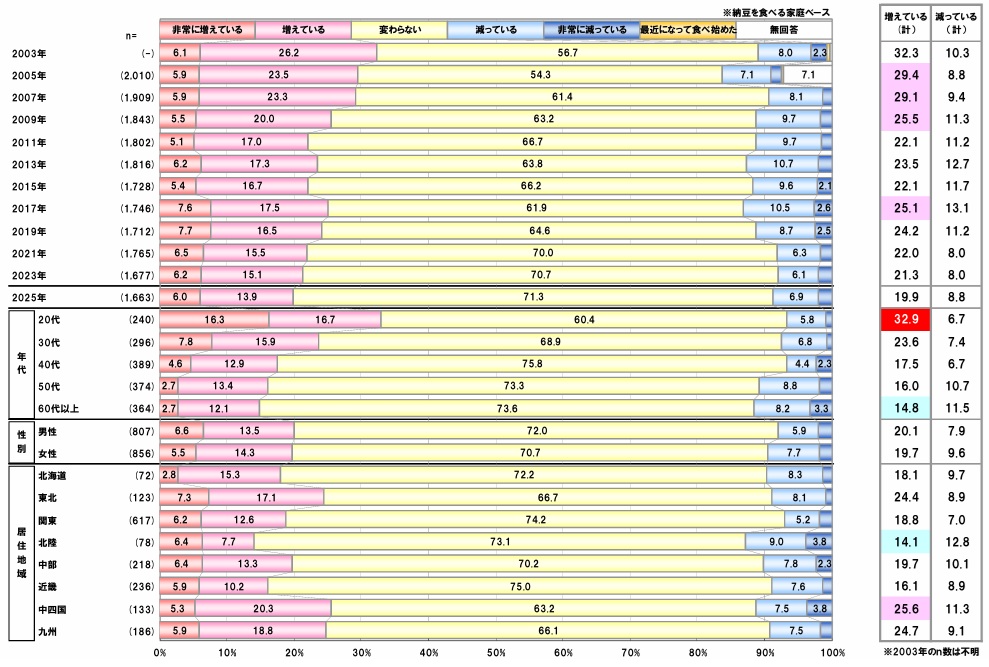

納豆を食べる頻度の増減は、「非常に増えている」は6.0%(前回6.2%)、「増えている」は13.9%(同15.1%)で、計19.9%(同21.3%)と、前回から減少している。増えた理由として最も高いのは、「健康効果があるので」(45.6%)が引き続きトップだが、過半数を超えた前回(51.4%)から割合は低下した。2位以下は「栄養が豊富なので」(43.2%)、「発酵食品なので」(40.2%)、「価格が安いので」と「すぐにそのまま食べられるので」(36.3%)と続く。

価格の安さについては前回(33.5%)から2.8ポイント上昇した。食品全般で値上げが行われる中、相対的に安価な納豆が支持されたようにも見える。また、納豆を「他の食材とともに調理して食べる頻度が減った理由」のうち、「価格が上がっているので」(11.8%)は前回(15.1%)から大きく減少した。ただ、男性は「価格が上がっているので」の割合が23.3%と全体よりも高かった。

購入する納豆の販売パックで最も高いのは、「3パックで販売されている商品」(87.3%)で9割近くを占める。1パック(5.5%)、4パック (2.9%)が続く。

購入する納豆の価格帯で最も高いのは「90~100円未満のもの」(21.0%)で、「100~120円未満のもの」(20.4%)、「80~90円未満のもの」(13.1%)、「70~80円未満のもの」(9.8%)と続く。低価格帯については、「60円未満」は5.7%(前回6.8%)、「60~70円未満」も8.4%(同9.5%)と前回から下がった。100円未満で見ても58.0%(同64.7%)で6.7P下降し、購入価格は上昇しているものの、6割弱は100円未満を求めているのが現状だ。

〈納豆選択方法は銘柄の指名買い65.9%、購入時の重視点は「価格」が60.1%でトップ〉

店頭での納豆選択方法で最も高いのは、「購入する銘柄はほぼ決まっている」(41.8%)だ。「毎回、購入する納豆の銘柄は決まっている」(24.1%)が続き、合わせて65.9%となり、銘柄の指名買いが多いことがうかがえる。

「店頭で見てから購入する(銘柄を決めていない)」(23.2%)、「いつも購入する1~3品をローテーションで購入している」(6.9%)となった。居住地でみると北陸は「毎回、購入する納豆の銘柄は決まっている」が36.4%と、全体よりも高い。「新製品を購入する」は2.2%だが、20代は6.7%と他の世代に比べて顕著に高い。

納豆購入時の重視点で最も高いのは「価格」で60.1%(同62.4%)で、03年以来不動のトップ理由だ。次いで「納豆の種類(大粒・小粒など)」が36.3%(同40.8%)、「日付が新しいこと」が32.0%(同37.5%)と続くが、いずれも前回から下がっている。中でも「日付が新しいこと」は5P以上低下している。4位の「メーカー」は31.8%(同30.3%)、7位の「特売していること」も18.1%(同16.7%)で、前回よりも上昇している。「特になし」も7.7%(同5.3%)で上がった。

また、納豆購入時の最重視点で見ても、「価格」(33.7%)、「納豆の種類(大粒・小粒など)」(13.6%)、「メーカー」(9.6%)、「日付が新しいこと」(8.0%)と順位は変わらず、前回から特に大きな変化はみられなかった。

特売品購入意向については、「積極的に購入したい」は19.0%(前回18.8%)、「まあ購入したい」の31.2%(同34.6%)を合計すると50.2%(同53.4)と前回からは若干下がった。

今回の調査から、納豆の購入価格が上昇していることは裏付けられたが、定量的なデータでは喫食頻度や購買傾向に大きな変化は表れていないことが分かった。家計調査では1~5月累計の支出金額は4.2%増と引き続き堅調だ。今回の調査の「健康を意識した食品」でも、納豆は67.5%(55.0%)と、豆腐の64.8%(同47.2%)、ヨーグルト61.9%(47.0%)を抑えて引き続き首位をキープしており、更なる拡大が期待される。

〈7月18日付 大豆油糧日報〉