【あづま食品・営業本部長に聞く】上期販売実績や取り組み、食育を目的に小中学校へ約4万500食の納豆を無料配布

〈あづま食品 小林正吾営業本部執行役員営業本部長〉

――貴社(3月期)の上期販売実績は

納豆市場は、数量が前年並みを維持しており、当社も市況と同様だ。前年を超えた。カテゴリー別では、国産商品の拡販に注力した結果、主力商品の「国産中粒納豆」、「国産大きなひきわり」、「おろしだれ納豆」、「伊勢志摩あおさのりたれ」が4品とも2ケタ伸長した。

「しそかつお納豆」は、計画以上に好調だ。しその風味を今春から強調している。毎日でも食べ飽きず、さっぱりとした味わいの反響が高い。値ごろ感も支持されている。

フレーバー納豆は、半期で販売が終わることが多いが、2年目に突入した。半期のタイミングでブラッシュアップしたことで提案する機会があったことも大きい。当社の美味しさを磨き続ける精神を体現できた。通年で動いている商品だ。

――上期の取り組みは

宇都宮市内の小中学校に、宇都宮市産の里のほほえみを使用して特別に作った「国産大きなひきわり」を、7月10日「納豆の日」に約4万500食を無料配布した。当社初の試みとなる。納豆の製造工程やレシピを提案するリーフレットも作成した。当社社員が工場内を案内する動画も制作した。

これらは食育活動を目的に行った。子どもの頃から納豆に触れるのは大事だ。学校給食で納豆を食べた経験が財産になると思う。当社は75周年を迎えており、こういった活動も必要だと考えた。今後も継続的に取り組みたい。

また、今年7月から1年間、市内でラッピングバスが走行している。

そのほか、Instagram を始動し、食べ方提案を行っている。

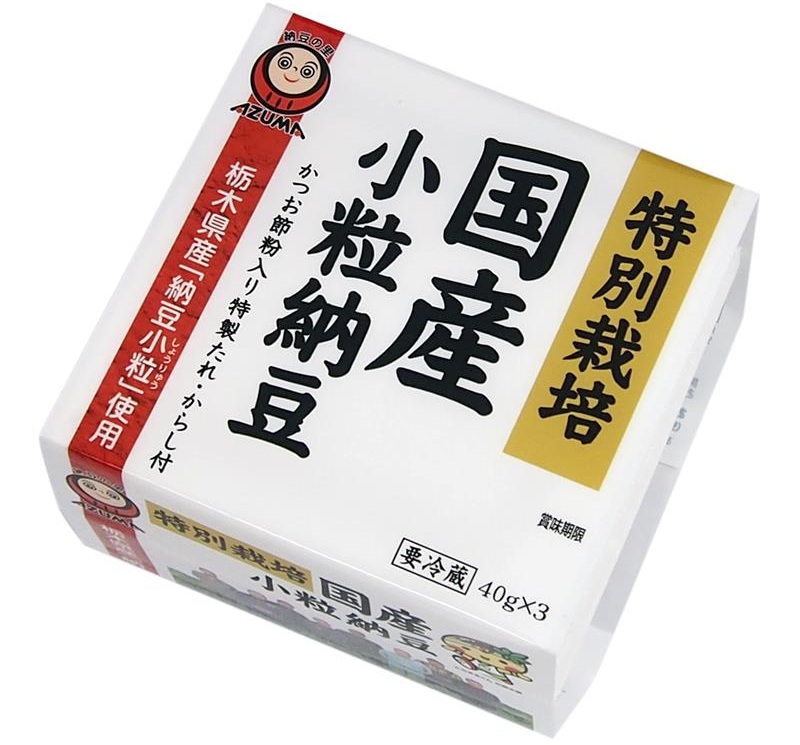

〈「特別栽培国産小粒納豆」を刷新、輸出は米国やオーストラリア、韓国中心に増加〉

――下期に向けた施策を

「特別栽培国産小粒納豆」を9月にリニューアル発売した。これまで栃木県産と茨城県産の「納豆小粒」を使用していたが、栃木県産に限定した。これに伴いパッケージの農家の写真も変更した。栃木県マスコットキャラクターのとちまるくんも載せた。――輸出の販売状況は

米国やオーストラリア、韓国を中心に各国で需要が伸びている。欧米では徐々に現地の人にも食べていただけるようになった。マーケットの広がりを感じており、注力している分野だ。カテゴリー別では、オーガニック納豆の支持が厚く、売上の50%は「有機そだち小粒納豆」だ。特に米国では配荷率が非常に高い。

環境負荷低減の観点から、オーストラリア向けは紙カップ納豆がニーズと合致している。

――若年層へ向けたアプローチは

当社はお客様の年齢層が高めだ。そのため、食育に取り組むほか、納豆を食べるきっかけを作ることが必要だと感じる。フレーバー納豆やひきわり納豆はその入り口に向いていると思う。食育という意味では、学校給食の地域拡大にチャレンジするのもアリだと思う。

納豆は幼少期から食べていないと抵抗感がある食品だ。幼少期からの食習慣が大切になる。

――中長期的な展望を

当社の良さは、愚直に美味しい納豆を作り続けてきたことだ。その良さをお客様に伝えたい。一番伝わるのが国産大豆商品だ。良さをどうアピールするかが、この先やるべきことだ。露出度を高め、商品を手に取ってもらう機会を増やすことが課題だ。

〈大豆油糧日報2025年10月14日付〉