【PR】AGF鈴鹿が防災拠点へ、コーヒー工場が地域との連携を強化する理由

味の素AGFは、日本有数のコーヒー生豆の取扱量を誇る企業であり、同社で最大規模の製造工場が三重県鈴鹿市にある「AGF鈴鹿」だ。同工場で製造された「ブレンディ」や「マキシム」、「ちょっと贅沢な珈琲店」ブランドのインスタントコーヒーやスティック、ドリップパック製品などが、家庭やオフィスなど幅広いシーンで楽しまれている。また、コンビニコーヒーなど業務用市場向けの製品も手掛けている。

コーヒーは、単なる飲み物ではない。忙しい日々の中で「ふぅ。」と一息つく時間を作り、心を落ち着かせる役割もある。同社は、コーポレートスローガンを「いつでも、ふぅ。AGF」と定めている。これは、「ふぅ。」とすると、こころにゆとりが生まれ、そのゆとりは前を向くための大事な時間になるというもの。同社は、その「ふぅ。」があふれる社会に向け、コーヒーを通じて「ココロの健康」をサポートすることに取り組む。

AGF鈴鹿では、こうした“ふぅ。”の時間を、コーヒーの提供だけでなく、地域活動や防災支援にも広げている。出張コーヒー教室での住民同士の交流や、イベントなどで温かいコーヒーや嗜好(しこう)飲料を提供する取り組みもその一環だ。人が集い、支え合う場をつくることで、地域における「ふぅ。」の機会を増やしている。

〈AGF鈴鹿の歴史と役割〉

AGF鈴鹿は、インスタントコーヒーの生産拠点として1970年に設立された工場で、国内のコーヒー工場で最大級の取り扱い規模を誇る。国際的なレーシングコースの「鈴鹿サーキット」でも知られる鈴鹿市は、四日市市に隣接し、関西圏と中京圏をつなぐ交通の要所である。鈴鹿山脈から湧き出る水資源にも恵まれていることから、コーヒーの製造に適した立地となっている。同工場は半世紀以上稼働し、現在では、レギュラーコーヒーからインスタントコーヒー、スティックコーヒーまで、多様なコーヒー製品の製造・開発を担う拠点となっている。

また、AGF鈴鹿の工場見学は一般公開されており、1日あたり2件程度受け入れている。地元の小学校では、3年生や5年生が毎年10校程度訪れている。見学ツアーは、コーヒーの製造工程を間近で見学できるだけでなく、コーヒーの歴史や文化、豆の選別から焙煎(ばいせん)・抽出・乾燥といった一連の製造プロセスや衛生管理について学べるという。インスタントコーヒーがどのようにして作られるのかなど、大人でも興味深い内容だ。さらに、リサイクル活動や森づくり活動の紹介のほか、「コーヒーノキ」を育てている温室に入ることができる。

小学生向けには、インスタントコーヒー「ブレンディ」を使った簡単な実験や、カフェインの役割を学べるプログラムも用意されており、食育の一環としても活用されている。工場関係者は「ただ製造の様子を見てもらうだけでなく、コーヒーの奥深さや楽しさを伝えられたらと思っています。コーヒーを飲まれていない小学生も、香りや製造の工夫を通して興味を持ってもらえるのが嬉しいですね」と語る。また、小学校向けに環境学習を学べる出張授業も行っている。

〈「ブレンディの森」環境保全と地域貢献〉

AGF鈴鹿では、2014年9月から「AGF ブレンディの森」鈴鹿の森づくりを開始。工場で使用する水の源である森林の保全活動を行い、社員やスタッフが定期的に森に入り手入れを続けている。この活動は、環境保全だけでなく、地域の自然と共存する工場運営の一環として実施しているという。「AGF ブレンディの森」の活動には、2024年までに計39回、のべ2308人のAGFグループ社員が参加した。

担当者は、「嗜好飲料メーカーである当社は、水と不可分な関係にある。そこで、森林整備・水資源の保全を目的に、生産工場の拠点である三重県鈴鹿市の鈴鹿川源流を「ブレンディの森 鈴鹿」と名付け、活動を続けてきました」と語る。具体的な活動は、2024年から新たに森の間伐材から作ったまきでのコーヒー豆焙煎体験や、社外から専門家を招き、森の保全活動の重要性について改めて学びの機会を設けている。地域住民とも協力しながら、今後はさらに活動の幅を広げていく計画だ。

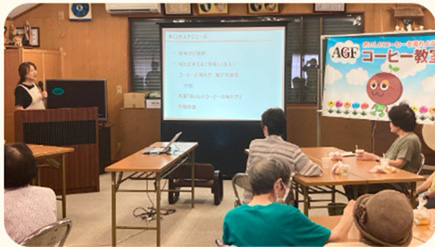

〈地域とつながる「出張コーヒー教室」〉

AGF鈴鹿は、公民館や公共施設で「出張コーヒー教室」を開催し、地域の人々と直接交流している。実施回数は月に3〜4回程度。特に中高年のグループに人気があり、おいしいコーヒーの淹(い)れ方を学ぶ場だけでなく、参加者同士が会話を楽しみ、自然と会話が弾む場になっているという。参加者からは、「この教室があるおかげで、外に出るきっかけができた」「コーヒーを飲みながら話す時間が楽しみ」という声が寄せられるという。

AGF鈴鹿管理部総務グループ人財育成・広報係中林奈々さんは、「地域の方がコーヒーを通じて笑顔になっていただけるのがとても嬉しいです。私たちはコーヒー工場の人間なので、当社製品をおいしく作って飲んでいただくというねらいもありますが、鈴鹿市や周辺地域のみなさまとのつながりを嬉しく思っています。参加された方が、口コミでおすすめしてくれるおかげで活動が広がっています」と語る。

〈地域イベントへの積極的な参加〉

また、スポーツイベントや地域活動の支援も積極的に行っている。「鈴鹿シティマラソン」では、ランナーに向けて多数の社員が参加し、「ブレンディスティック」のカフェオレなどを提供。また、地元のサッカー大会「AGFカップ」や、野球・テニス大会、ママさんバレー、ハンドボールチーム「三重バイオレットアイリス」のイベントなどにも協賛している。今後もスポーツを通じた地域活性化の支援を大切にしていく考えだ。

同グループ人財育成・広報係長の小林隆弘さんは、「イベントで提供するコーヒーや嗜好飲料が多くの方に喜ばれている姿を見ると嬉しく思います。近隣に住まれている皆様が日々の暮らしを安心して過ごせるように、地元にある工場として協力していきたいです」と話す。

AGF鈴鹿の活動は、製品づくりの枠を超えて、地域の「ふぅ。」を支えている。こうした地域との関わりを日常的に深めてきたAGF鈴鹿は、災害という非常時にも地域の支えとなるべく、新たな取り組みを進めている。

〈AGF鈴鹿が防災拠点へ、鈴鹿市と初の防災協定を締結〉

2025年3月18日、AGF鈴鹿は三重県鈴鹿市と「大規模災害時における電力・飲料水等の提供に関する協定」を締結した。この協定は、災害時に工場の太陽光発電システムや飲料水提供設備を活用し、地域住民へ電力や飲み水を無償提供するもので、AGF鈴鹿として自治体と防災協定を結ぶのは初めて。鈴鹿市は2030年に温室効果ガス排出量を50%削減する目標を掲げており、その温暖化対策に貢献するねらいもある。

具体的には、AGF鈴鹿の敷地内に、災害時スマートフォンの充電ステーションを提供し、一度に50台まで充電できる設備を設置した。これにより、停電時においても地域住民が家族や友人と連絡を取り合うための重要な支援策となる。また、工場内の地下水を活用し、災害時に備えて約110立方メートルの飲料水の供給も可能であるため、災害発生時には多くの地域住民にとって貴重なライフラインとなる。

今回の防災協定は、単なる「災害時の支援」ではなく、企業と地域が一体となり、平時から防災意識を高めるきっかけとなる点でも注目されている。災害が発生する前から、AGF鈴鹿の設備や支援内容を地域住民に周知し、「どこに行けば飲料水が確保できるのか」「充電はどこでできるのか」といった情報を普及させることで、実際の災害時に混乱を減らすことができる。

また、企業の防災協定が地域住民の安心感を向上させることも期待される。「自分たちの街に、いざという時に頼れる企業がある」という意識が生まれることで、防災に対する備えが強化されるとともに、地域住民同士の協力体制も強まりそうだ。

同日にAGF鈴鹿で行われた協定の締結式に出席した鈴鹿市の末松則子市長は、「近年、各地で自然災害が相次いで発生し、鈴鹿市としても地域防災の強化が急務となっています。その中で、AGF鈴鹿のような地域に根差した企業が、災害時のライフラインの確保に協力してくださることは、市民にとって計り知れない安心感につながります」と述べた。

さらに、「大規模災害時には、停電・断水等によって電力や水が使用できないことで、市民生活に大きな影響が及びます。今回、AGF鈴鹿に大規模災害時の電力・飲料水等の提供について、協力いただけることは非常に心強く、また大変ありがたく思っています。今後もさらなる連携体制を構築していきたいと考えています」と語り、自治体と企業の連携の重要性を強調した。

AGF鈴鹿の富樫政昭社長は、「地域社会の安全と安心を確保することが企業の社会責任であると考え、防災協定の締結に至りました。災害時に頼れる存在として、これからも地域の皆様とともに歩んでいきたいです。今後は、現在の設備に加え、より大規模なソーラーパネルを導入し、停電時の電力供給能力を向上させていきます」と強調する。通行する車からも見えるように玄関脇の看板には、太陽光発電の発電量もリアルタイムで掲出する予定という。

味の素AGFの島本社長は、「AGFは今後も防災対策や地域支援を強化していく方針です。他の工場でも太陽光発電の設置を検討していきます」と述べた。

災害時、人々は「情報」と「安心感」を求めている。 AGF鈴鹿では、停電時の電源確保とスマートフォンの充電支援を行うことで、被災者が家族や友人と連絡を取り合える環境を提供する。さらに、飲料水に加えて、コーヒーや嗜好飲料の提供も検討している。

非常時こそ、「ふぅ。」のひと時が支えになる。島本社長は「コーヒーには、香りや温かさで心を落ち着かせる効果がある。災害時には、少しの安心感が大きな支えになる。全国各地で災害の際に、避難所などに支援物資として、温かいコーヒーやカフェオレを提供させていただいているが、“とてもホッとした”という声がたくさん寄せられている。また、スティック製品はいろいろと選べることが、避難所生活の中で好評だったと聞いている」と語る。

〈いつでも“ふぅ。”を提供するために〉

AGF鈴鹿の活動は、単にコーヒーや嗜好飲料の製造にとどまらない。地域に根差して「ふぅ。」と一息つく時間を提供することで、人々の心にゆとりをもたらし、日々の生活の充実や災害時の支えになることを目指している。

工場としての生産活動の枠を超え、「ふぅ。」のある社会を支えるAGF鈴鹿の取り組みは、地域とともに発展することを目指している。持続可能な事業を実現する上で、さらに重要性を増しそうだ。